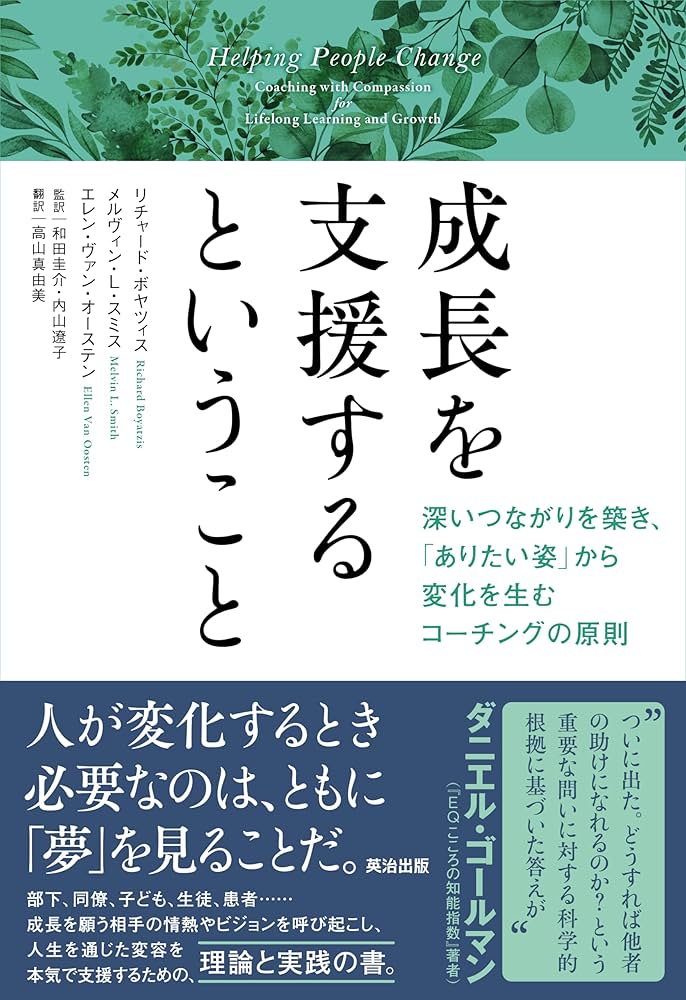

深いつながりを築き、「ありたい姿から」変化を生むコーチングの原則

企業様や個人の方をサポートさせていただくために、継続的に自身の在り方を問うている際にちょうど課題意識にフィットするタイトルの本が発売されていました。

著者は、ダニエル・ゴールマンとの感情知性(EQ)に関する研究や共著者として知られるリチャード・ボヤツィス教授。50年にもわたり、人や組織がどうしたら自律的に成長できるかを研究しています。

50年って人生を捧げたといっても過言ではないです。その問いに対する解として科学的な裏付けを得ながら生み出されたのが意図的変革理論(Intentional Change Theory=ICT)

この理論に基づき実践することが「ICTコーチング」です。

なぜICTコーチングが重要か、特徴などをまとめます。

なぜ、ICTコーチングが重要か?

- AIにより多くの業務が代替されるこれからの時代、人生のビジョンと情熱を持つことが一人ひとりの人生を切り開いていく鍵となるため。

- どの時代にも必要だっだのでしょうが、AIが自分の仕事をやってくれるとき、自分は人生で何を行うのか?何を楽しめるのか?を考え実践することが重要だと思います。また、周囲の人のビジョンを引き出し、一人一人の可能性を広げたうえて、適材適所で活躍していくことが求めらると考えます。)

ICTコーチングの3つの特徴

- コーチの対象者との関わる方を誘導型のコーチングと思いやりのコーチングに区別し、「思いやりのコーチング」が持続的な成長に寄与することを脳科学の実験結果から明らかにしたこと

- コーチのEQを高めるだけではなく、相手のEQを高めることを重視

- 誰でも実践でき一定の成果を生むことができる

誘導型コーチングと思いやりコーチングの違い

書籍の図版から引用します。

組織で外発的な目標や期待を設定して、個人の関心領域を無視したコーチングやマネジメントは散見されるかと思います。人材難が続き、働く人がどこの会社で働くかを選べる時代には、その人の強みを使いながら組織として成果を上げていくことが大事だと考えられます。そのために思いやりコーチングの理論と実践は参考になります。

そして、目標も数年間にわたる長期プランではなく、年間目標でしか落とし込まれていなく、半期ごとに進捗確認をして満足していないでしょうか。

下記の生み出す成果にもある通り、対症療法的な、迅速な(表面的な(著者補完))問題解決にとどまっていることが多いと思います。

| 誘導型のコーチング | 思いやりのコーチング | |

|---|---|---|

| 刺激するモチベーション | 外部からの期待への対応 / 自分自身の弱みや課題の克服 | 自分自身のありたい姿の体現 / 自分自身の強みの自覚 |

| 活性化される脳内および体内の箇所 | 脳の問題解決ネットワーク+交感神経 | 脳の共感ネットワーク+副交感神経 |

| 脳内に分泌されるホルモン | アドレナリン、ノルアドレナリン | オキシトシン、バソプレシン |

| 付随して起こる感情 | 不安や義務感といった防衛的でネガティブな感情 | 変化や学習、コラボレーションに対するオープンでポジティブな感情 |

| 生み出す成果 | 迅速な問題解決 | 自ら望む姿への持続的な変化、成長 / イノベーションやコラボレーションの活性化 |

| 変化の持続性 | ストレス反応を引き出し変化が持続しない | 主体的な変化が持続する |

そもそもコーチングとは?

「変化や学習、また個人や組織のパフォーマンスに新たな水準を達成することを目的とした協力関係、支援関係を気づくこと」(参考書籍より)

「思考を刺激しつづける創造的なプロセスを通じて、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと」(国際コーチング連盟:ICF)

ワーク:内省と活用のためのエクササイズ

書籍のワークを引用します。(長いため折りたたみにしています)

過去をふり返り、あなたが人として成長するのを支援してくれた人々を思い出してほしい。動機づけやインスピレーションを与え、いま持っているものを勝ち取らせてくれた人だ。なお、仕事だけでなく、人生全般について考えてみてほしい。

書籍:成長を支援するということ

人生の道を、異なるステージごと、時期ごとに分けてみよう。区切りは、大きな生活の変化や通過儀礼の時期におおよそ一致するはずだ。多くの人が次のようになるだろう。

ライフステージ1:子ども時代から思春期なかばまで(0歳〜14歳)

ライフステージ2:高校時代(15歳〜18歳)

ライフステージ3:大学時代、または働き始めのころ(19歳〜24歳)

ライフステージ4:キャリアの初期から中期(25歳〜35歳)

これ以降はおよそ10年ごとのステージを、あなたの現在の年齢に達するまで加えてほしい(上記のリストはあくまで見本なので、自分の育ち、文化的背景、教育、職歴などに合わせてそれぞれに変更すること)。

列が3つある表をつくり、最初の行に左から順に「ライフステージ」「人名/イニシャル」「メモ」と記入する。それから、列の中身に取りかかろう。まず、取りあげたいライフステージを書きこむ。次いで、該当ステージのときに最もインスピレーションを与えてくれた人の名前かイニシャルを書きこむ。そして、その人が支援してくれた出来事、その人の言動、あとでふり返ったときに自分がどんな気分になったかを書くこと(必ずしも当時の気持ちでなくてよい)。最後に、その出来事からあなたが何を学んだかを考えよう。

表ができあがったら、記入事項を分析してほしい。動機づけやインスピレーションを与えてくれた人のあいだに、類似点や相違点があるだろうか。異なるライフステージでは? 同一のライフステージ内では? 類似点や相違点の性質は? パターンやテーマがあるだろうか? このことを説明する短い文章を書いてみよう。800字前後でいい。あなたがいまの自分に——なりたい自分に——なるために彼らがしたことの重要性や、目についた特定のパターンなどを明確に書き留めておこう。

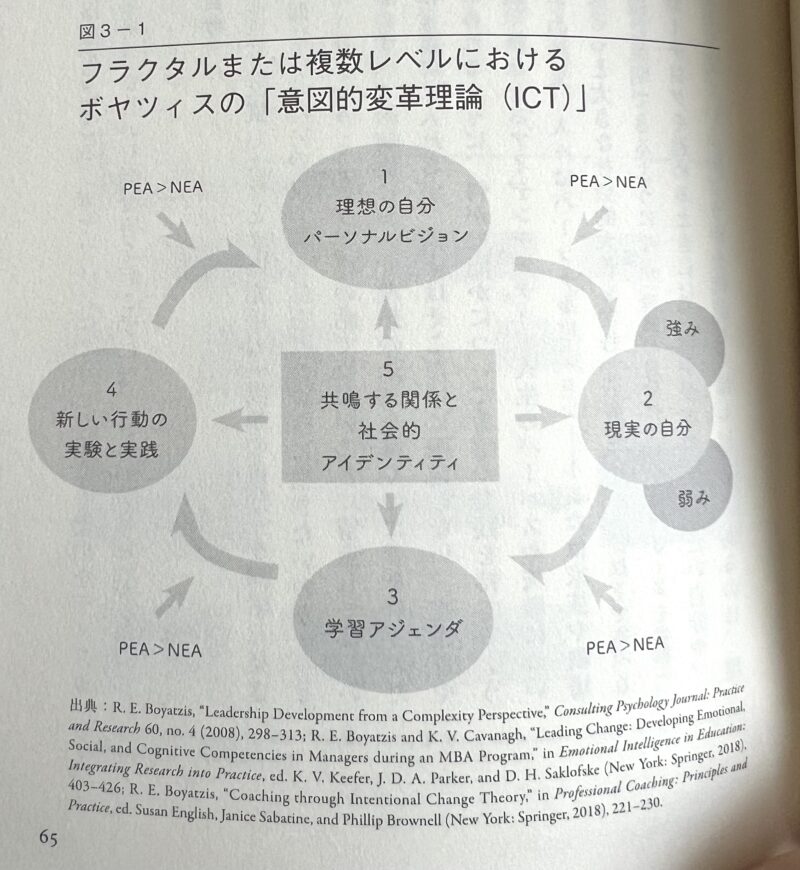

意図的変革モデル

ボヤツィスの意図的変革モデル(ICT)は、意味のある行動変容は直線的に起こるわけではないという理解の上に成り立っています。スタート地点があり、そこからまっすぐ進んで望ましい変化が完了するわけではないことに注意です。

重要なキーワード:PEAとNEA

上記図にもある通りPEA>NEAの解説は下記です。

| 項目 | PEA(Positive Emotional Attractor)ポジティブな感情を誘引する因子 | NEA(Negative Emotional Attractor)ネガティブな感情を誘引する因子 |

|---|---|---|

| 関連するコーチング | 思いやりのコーチング | 誘導型のコーチング |

| 目的・効果 | 理想の自分・ビジョンの明確化により成長と学習を促進 | 恐れや不安による回避行動や短期的な課題解決 |

| 活性化される脳の部位 | 副交感神経を刺激する部位 | 交感神経を刺激する部位 |

| 誘発される感情 | 畏敬の念、喜び、感謝、好奇心 | 不安、恐れ |

| 身体の反応 | 落ち着き、共感、長期的な視野 | ストレス反応、逃走・闘争反応 |

| 成長への影響 | 自律的かつ持続的な変化・学習 | 一時的・防衛的な行動変化 |

| 使用の注意点 | 頻度を高く保つ(NEAよりも2〜5倍)ことで継続的変化を支援 | 一時的・適量であれば課題の認識や行動の引き金に有効 |

| 推奨される「服用量」 | NEA寄り活動の2〜5倍の頻度 | PEAに比べ頻度は抑える必要がある |

持続する望ましい行動変容を起こすには?

5つの発見(ディスカバリー)が必要といいます。

- ①理想の自分

- ②現実の自分

- ③学習アジェンダ

- ④新しい行動の実験と実践

- ⑤共鳴する関係と社会的アイデンティティ・グループ

コンサルティングワークに通ずる内容なので、コーチングだけに留まらない発見だと感じました。

ひとつひとつの解説はしませんが、参考書籍を手にとって考えていただくことをおすすめします。

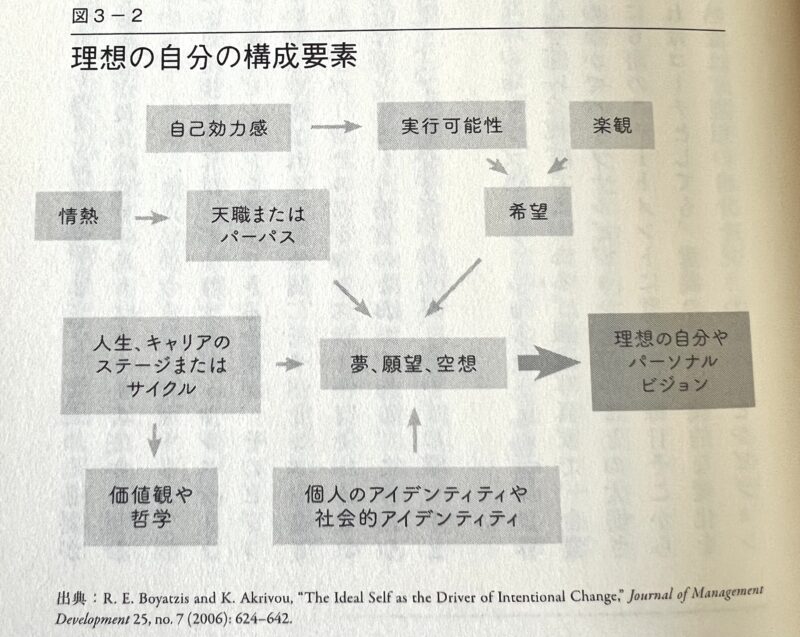

書籍では、理想の自分の構成要素など詳細に語られています。

個人的には最後の要素(5番目)がもっとも重要だと考えます。

組織全体で繋がりが強化され、ポジティブな感情を基調とした支援があってこそパフォーマンスを発揮すると思います。

コメント