この記事はこんな人におすすめ

- 経済指標の見方をニュースや投資に活用したい人

- 景気や為替の動きを数字から理解したい人

- 「雇用統計」や「GDP速報」で市場が動く理由を知りたい人

記事の概要

- 指標ごとの意味より「解釈の仕方」が重要

- 一つの指標ではなく複数の指標のつながりで経済を見る

- 市場の予想との乖離が価格変動を生む

経済指標とは?

- 定義:経済活動を数値化し、国や地域の「景気・物価・雇用」などの現状や先行きの見通しを測る統計データ。

- 例:GDP(国内総生産)、CPI(消費者物価指数)、失業率、日銀短観など

- 発表者:国や地域の経済状況を数値化したデータで、政府・中央銀行・民間機関が発表

- ポイント:数値そのものよりも「予想との差」「トレンド」「他指標との関係性」を見ることが重要

では、数値化する対象の「経済活動」とはどのようなものでしょうか?

3つの経済活動の循環:需要・供給・所得

経済は 「支出 → 生産 → 収入 → 再び需要・・・」 というサイクルで回っています。

(1) 支出(需要)(Demand)

- 消費や投資など、商品・サービスを求める力

- 家計の消費、企業の設備投資、政府支出、輸出入が需要を構成

- 需要が増えると、企業は生産量を増やすため、景気拡大につながる

(2) 生産(供給)(Supply)

- 商品やサービスを生産・提供する活動

- 企業が生産を拡大することで雇用が増え、賃金(所得)も上昇

- 供給が需要を上回ると、価格が下落しやすくなる(デフレ要因)

(3) 収入(所得)(Income)

- 生産活動の成果が賃金・利益・配当などとして分配されること

- 所得が増えると消費力(需要)が高まり、再び生産(供給)が増える

- 所得が減少すると、消費や投資が縮小し、景気が後退する

景気が良くなる場合でも、悪くなる場合でも、まずはじめに動くのは需要です。

景気が悪くなった場合、景気を良くするために国が需要を第一に考えます。

またこの3要素は以下の法則があります。

三面等価の法則(さんめんとうかのほうそく)

「ある国や地域の一定期間における経済活動の成果(国民所得やGDP)は、

生産面・分配面・支出面のいずれから見ても同じ金額になる」という経済の基本原則です。

なぜ三面等価になるのか?

- 生産された価値(生産面)は、所得として分配され(分配面)、最終的には誰かが 消費や投資として支出する(支出面) ため、理論上は3つの合計が等しくなる。

- 例:パン屋が100円のパンを作る → 労働者に50円(賃金)、企業の利益30円、税金20円(分配) → 消費者が100円で購入(支出)。

4つの経済主体

上記で経済活動とは3つの循環だということがわかりました。ではその主体は誰でしょうか?

経済活動は 「4つの経済主体」 が相互に関わることで成り立っています。以下に整理します。

1. 家計(Households)

- 役割:労働や資本を提供し、賃金・配当・利子などの所得を得る。消費の中心となる。

- 特徴:

- 商品・サービスを購入(需要の担い手)

- 貯蓄・投資を通じて資金を供給

- 代表的な指標:消費者物価指数(CPI)、家計調査、小売売上高

2. 企業(Firms)

- 役割:商品やサービスを生産(供給)し、利益を追求する。

- 特徴:

- 家計から労働力・資本を購入

- 生産活動により賃金や配当を支払う

- 代表的な指標:鉱工業生産指数、企業物価指数、日銀短観

3. 政府(Government)

- 役割:公共サービスの提供、財政政策(税金・公共事業)、所得再分配を行う。

- 特徴:

- 税金を徴収し、公共事業・社会保障を実施

- 景気対策(補助金・財政出動)や規制を行う

- 代表的な指標:財政収支、国債残高、政府支出統計

4. 海外(Foreign Sector)

- 役割:貿易・投資などを通じて国内経済とつながる。

- 特徴:

- 輸出・輸入により商品や資本がやり取りされる

- 為替レートや国際金融市場と密接に関係

- 代表的な指標:貿易収支、経常収支、為替相場

特に重要なのは、循環の出発点になる需要に注目することで、家計の需要なのか、企業の需要なのか、政府の需要なのか、海外の需要なのかどの分野についての指標なのかを意識することが大事です。

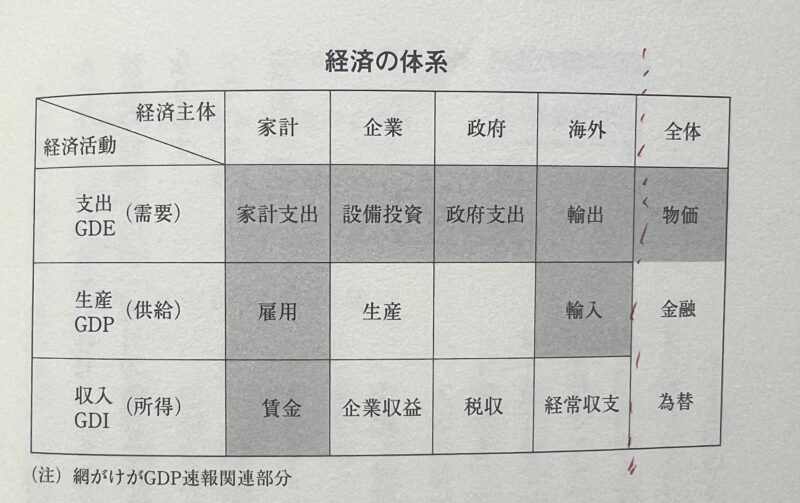

経済の体系図(経済主体×経済活動)

経済指標は、必ず この中のどれかに当てはまります。 ただし、右端の全体の物価、金融、為替と言うのは、複合的にかみあっています。。例えば、物価は需要と供給の関係で決まってくるので、需要か供給か?と言う分離はできません。金融も為替も同様です。これらを除けば、この表のどっかに必ず当てはまります。(参考書籍P28より)

経済指標の3つの読み方

- 単発の数字に惑わされない

- 1回の発表よりも「トレンド(3か月平均・前年比)」を見る。

- 市場コンセンサスとのズレを確認

- 指標の発表後、市場予想との差が株価・為替を動かす。

- 複数指標の相関を考える

- 例:CPI(物価)と賃金統計、GDPと設備投資の動き。

経済指標の種類と重要度

5-1. 先行指標(景気を先取り)

- 株価、購買担当者景気指数(PMI)、消費者信頼感指数など。

- 景気が「これからどうなるか」を占う指標。

5-2. 一致指標(現在の状況)

- GDP速報、鉱工業生産指数、雇用統計。

- 「今」の経済状況を示す。

5-3. 遅行指標(過去を示す)

- 失業率、倒産件数など。

- 景気変動の結果として遅れて動く。

代表的な経済指標10選(一覧表)

| 指標名 | 内容 | 発表元 | 発表頻度 | エコノミスト視点での使い方 |

|---|---|---|---|---|

| GDP | 国内で生み出された付加価値の合計 | 内閣府 | 四半期 | ・速報値と改定値の差(変化率)を確認 |

| CPI | 消費者物価 | 総務省 | 月次 | コアCPIに注目しインフレ傾向を分析 |

| 雇用統計 | 雇用者数・失業率 | 米:労働省 | 月次 | 市場予想との差で為替が動く |

| 日銀短観 | 企業の景況感 | 日銀 | 年4回 | 製造業DIと非製造業DIを比較 |

| 鉱工業生産 | 製造業の生産量 | 経産省 | 月次 | 速報値→確報の修正幅を重視 |

| 小売売上高 | 消費動向 | 経産省 | 月次 | 季節要因を除いた実質値を確認 |

| 米FOMC政策金利 | 金利政策 | FRB | 8回/年 | 声明文のトーン変化を読む |

| 企業物価指数 | 企業間の取引価格 | 日銀 | 月次 | CPIへの波及を先読み |

| 消費者信頼感指数 | 消費マインド | 内閣府 | 月次 | 上昇/下降の転換点が重要 |

| 貿易収支 | 輸出入差額 | 財務省 | 月次 | 為替動向との関連を分析 |

経済指標の使い方:投資・ビジネスへの応用

- 株式投資:景気拡大局面では先行指標の改善に注目

- 為替(FX):米雇用統計やCPIの発表直後の変動は短期トレードの好機

- 経営戦略:消費動向指標(小売売上高)を商品戦略に反映

それぞれどの主体の動向を見たいかで見るべき指標が異なってきます。なので、主体と活動はセットで考えるようにしましょう

8. よくある質問(FAQ)

- Q1:経済指標の最新情報はどこで確認する?

→ 内閣府、総務省統計局、米国BEA、Bloombergなど。 - Q2:初心者は何から見るべき?

→ GDP、CPI、雇用統計の3つから始めると理解しやすい。

まとめ

- 経済指標は 「経済の健康診断書」

- 数値そのものではなく、市場予想や他指標との関連性を読むことが重要

- 初心者は主要指標10選から少しずつ理解を深めましょう。

コメント