この記事はこんな人におすすめ

- 業務改善や品質管理のフレームワークを理解したいビジネスパーソン

- PDCAを知っているが実務に落とし込めていない管理職やリーダー

- OODAやKPTなど他フレームワークと比較して整理したい方

- 継続的な改善サイクルを組織に根付かせたい経営者

記事の概要

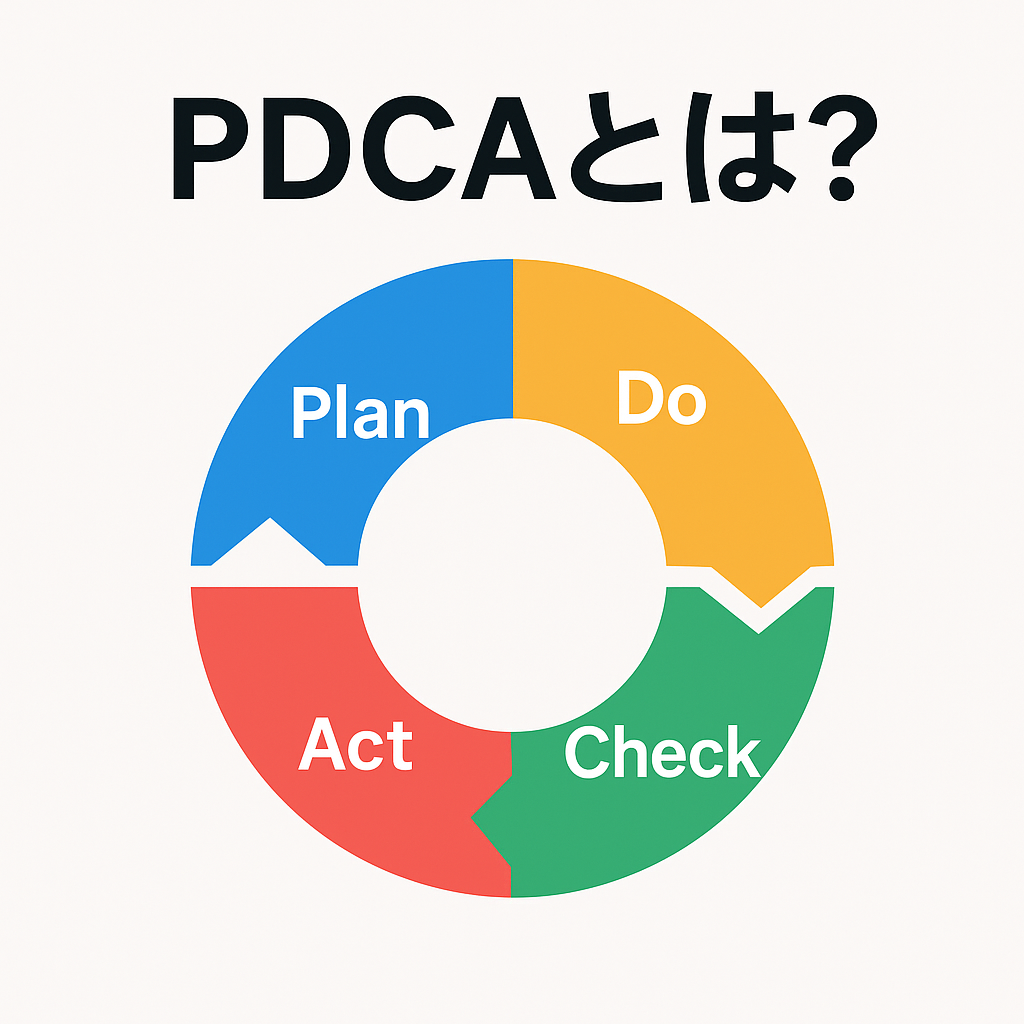

PDCAサイクルとは、

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Act(改善)

の4ステップを繰り返すことで、業務やプロセスを継続的に改善するフレームワークです。

起源は品質管理の父と呼ばれる W.エドワーズ・デミング博士 が提唱した概念にあり、日本の製造業(特にトヨタ生産方式など)を通じて世界的に広まりました。

この記事を読むと変わること(Before / After)

| Before | After |

|---|---|

| PDCAを「知っているだけ」 | 実務で回す具体的ステップが理解できる |

| 改善が一度きりで終わっていた | 継続的な改善サイクルを回せるようになる |

| OODAやKPTと混同していた | 違いと使い分けが明確になる |

PDCAとは?(定義)

PDCAサイクルとは「計画→実行→評価→改善」を繰り返すことで、業務や品質を持続的に改善する手法」です。

- Plan(計画)

- 目標設定、KPI設計、手順策定

- 例:来期売上10%増加のためのマーケティング計画を立てる

- Do(実行)

- 計画を実行しデータを取得

- 例:広告キャンペーンを実施

- Check(評価)

- 実行結果を測定し、計画と比較

- 例:広告クリック率や売上効果を分析

- Act(改善)

- 課題を洗い出し、次の計画に反映

- 例:効果の高いチャネルに予算を集中する

👉 このサイクルを繰り返すことで、組織やプロジェクトは着実に成長します。

PDCAのメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 継続性 | 改善を組織文化として定着できる | サイクルが遅いと形骸化する |

| 汎用性 | 製造業からIT、教育まで幅広く応用可能 | 不確実性の高い環境では柔軟性に欠ける |

| 精度 | 改善の精度を高められる | 「計画重視」で行動が遅れる場合あり |

OODAとの違い

- OODA:不確実な環境で素早い意思決定に強い

- PDCA:安定環境での改善・品質管理に強い

つまり、OODAはスピード重視、PDCAは精度重視。

PDCAの活用事例

製造業

- Plan:製品不良率を2%以下にする計画

- Do:新しい検査工程を導入

- Check:不良率をモニタリング

- Act:基準を達成できない工程を改善

マーケティング

- Plan:リード獲得数を前年比20%増加

- Do:広告キャンペーンを展開

- Check:CVR(コンバージョン率)を分析

- Act:効果の高い施策に集中投資

個人の学習

- Plan:TOEICスコアを半年で+100点

- Do:毎日1時間の学習を実行

- Check:模試でスコアを確認

- Act:弱点分野の強化計画を追加

PDCAを回すコツ(各ステップ詳細)

1. Plan(計画) ― 成功の7割は計画で決まる

PDCAで最も重要なのは Plan(計画) です。ここが曖昧だと、後のDo・Check・Actがすべて形骸化してしまいます。

コツ1:SMARTの原則で目標を設定する

- S(Specific:具体的) → 「売上を増やす」ではなく「新規契約数を月50件に増やす」

- M(Measurable:測定可能) → 数字で評価できる指標にする(例:CVR3%向上)

- A(Achievable:達成可能) → 現実的に達成できるラインを設定

- R(Relevant:関連性) → 組織のKGIや戦略に直結しているかを確認

- T(Time-bound:期限付き) → 「3か月以内」「来期末まで」など時間を明示

SMARTで定義された目標は、曖昧な努力目標を防ぎます。

コツ2:仮説を立てる

- 「なぜこの目標が必要か」「どの施策が有効か」を仮説として設定

- 例:「広告出稿を増やせばリード数が2倍になるはず」

コツ3:評価基準を事前に設ける

- 成否を測るKPIを明確にしてから動く

- 例:サイト訪問数、CTR、顧客満足度など

計画段階で失敗の芽を潰すことが、PDCA成功の最大のポイントですl

2. Do(実行) ― シンプルに、素早く

- 計画した施策を実行する段階。

- 完璧さよりも「小さく・早く回す」ことを重視する。

コツ

- 100点を狙わず70点で実行し、残りは改善で埋める

- マニュアル化・テンプレート化で作業の標準化を徹底

- 記録を残しておく(後のCheckで分析できるようにする)

3. Check(評価) ― データで冷静に

- 実行した結果を測定・分析する段階。

- 感覚ではなくデータで評価するのが肝。

コツ

- KPIと実績を必ず数値で比較

- 定量データ(売上、数値)+定性データ(顧客の声、従業員の意見)を両方確認

- 成功要因と失敗要因を「仮説検証」の視点で洗い出す

4. Act(改善) ― 学びを次につなげる

- Checkでの分析をもとに、改善アクションを決定。

- このステップが曖昧だと「やりっぱなし」になりPDCAが止まる。

コツ

- 改善策を次のPlanに必ず反映する

- 改善点は「1つでも良いから実行可能なもの」を優先

- 成功事例も標準化(再現性を持たせる)

そのうえで「小さく回し」「データで評価し」「改善を次につなげる」ことで成長サイクルが完成する

PDCAは単なるループではなく「学習サイクル」。特にPlanの質が低いと、Do・Check・Actすべてが無駄になる。SMARTの原則で目標を定義し、仮説と評価基準を用意してから動くのが必須

よくある質問(FAQ)

Q1. なぜPDCAが形骸化するのか?

→ 計画(Plan)に時間をかけすぎて行動に移れないことが原因です。

Q2. ITやDX時代にもPDCAは有効?

→ はい。ただしサイクルを短くして「小さく回す」ことが重要です。

Q3. 個人のキャリア開発にも使える?

→ 使えます。学習や目標管理にPDCAを適用することで自己改善が可能です。

まとめ:PDCAを回す最大のコツは「Planに力を入れること」

- PDCAとは「計画・実行・評価・改善」を繰り返す改善フレームワーク

- 起源はデミング博士の品質管理理論

- OODAとの違いはスピードと精度のバランス

- 特にPlanの質が低いと、Do・Check・Actすべてが無駄になる

- SMARTの原則で目標を定義し、仮説と評価基準を用意してから動くのが必須

- 成功の秘訣は「小さく、速く、繰り返す」こと

コメント