背景

下記資料で語られている、人口減少という社会課題というページを見れば日本の置かれている現状がわかります。至るところで人手が足りなくなる社会において、AIと人間の共存を避けられません。そのために、LayerX社が語る「すべての経済活動をデジタル化する」というミッションは大切なことだと外野から見ても感じます。LayerX社が「BetAIDay」で語った資料の中にあるフレームが整理されていたためメモ&シェアいたします。

BetAIDay登壇資料(公開情報)

画像は上記資料より引用

LayerXCTO松本さんのブログもどうぞお読みください。

↓↓

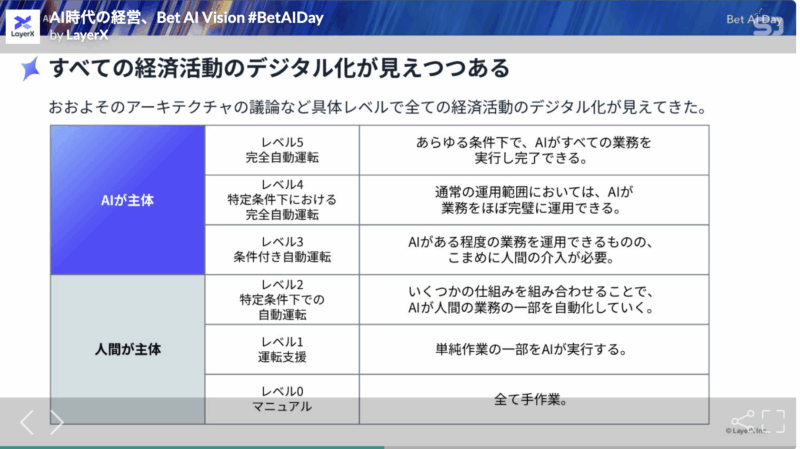

経済活動のデジタル化習熟度フレームワーク

※「経済活動のデジタル化習熟度フレームワーク」とはLayerX社が呼んでいるものではなく、本記事メモ用にタイトルとしてつけさせていただきます。(特に資料にフレームワークという呼び方はされていません)

| 主体 | レベル | 説明 |

|---|---|---|

| AIが主体 | レベル5 完全自動運転 | あらゆる条件下で、AIがすべての業務を実行し完了できる。 |

| レベル4 特定条件下における完全自動運転 | 通常の運用範囲においては、AIが業務をほぼ完璧に運用できる。 | |

| レベル3 条件付き自動運転 | AIがある程度の業務を運用できるものの、こまめに人間の介入が必要。 | |

| 人間が主体 | レベル2 特定条件下での自動運転 | いくつかの仕組みを組み合わせることで、AIが人間の業務の一部を自動化していく。 |

| レベル1 運転支援 | 単純作業の一部をAIが実行する。 | |

| レベル0 マニュアル | 全て手作業。 |

多くの企業はレベル1、画像生成など取り入れてレベル1でしょうか。HubSpotなどのワークフローを使いこなしている会社さんではレベル3、レベル4まで行っているかもしれません。最終的にはエージェントが完全に自律運営する(レベル5の)日も近いのではないでしょうか。

完全自動化を実現する中で並行して考えていくべき大事な観点

サイバーセキュリティと倫理でしょう。

生成AIの発展と一緒にサイバーセキュリティーと倫理面にもケアをしていくことが重要だと考えます。その理由は主に2つです。セキュリティに関しては、一つのミスが企業の継続をストップさせるくらいのインパクトを持つ可能性があるからです。どの範囲までのリスクを負えるのかを考え、AIの作業タスクを実行していくことが重要ですね。人間に指示を出してもエラーは発生しますし、AIがエラーを発生するもどこまでが許容範囲と見るかです。人間も完璧でなければ、AIも完璧は難しいです。なので0か100かではなく確率論でリスクを考える必要があります。

倫理に関しては、それって人としてどうなの?という作業を、機械に代替させてやるところがでるからです。具体的に言えば、オレオレ詐欺の自動電話フローなど。リスト作成から電話営業スクリプト作成、電話かけ、音声通話などできてしまいますから・・

なぜ、私がテクノロジーと自然の二刀流を追うのか?

私個人としては、テクノロジーを使って効率化できる仕事を効率化し、浮いた時間で農や自然に触れ合う体験をしていくことが感性を養うことに繋がりひいては倫理教育にも通ずるのではないかと考えます。現代は、自然との関係を失い、その浮いた時間で「something」を慌ただしくしているように思えます。

テクノロジーを使って時間を取り戻し、再び自然との深い関係を取り戻す戦い。

虎視眈々と実行していきたいと思います。

コメント