この記事はこんな人におすすめ

- マーケティングの基本フレームワークを学びたい人

- 新規事業や市場戦略の立案を担当している人

- 競合との差別化に悩んでいるマーケター・経営企画担当者

- フレームワークを使って論理的に市場を分析したい人

記事の概要

3C分析とは、マーケティング戦略を立てる際に用いるフレームワークで、

- Customer(顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

の3つの視点から市場を分析し、競争優位を築く方法です。

起源は、日本の経営学者・マーケティング戦略家である 大前研一(Kenichi Ohmae)氏 が1982年に提唱した概念です。「The Mind of the Strategist(邦題:企業参謀)」や後の著作で紹介され、世界中の経営戦略論に影響を与えました。私が卒業したBBT大学(現AobaBBT)の設立者でもあります。

この記事を読むと変わること(Before / After)

| Before | After |

|---|---|

| なんとなく市場を見ていた | 3Cの観点で体系的に整理できる |

| 競合との差別化が難しい | 顧客・競合・自社の関係性から強みを発見できる |

| SWOT分析しか知らない | 3C分析との組み合わせで戦略精度を高められる |

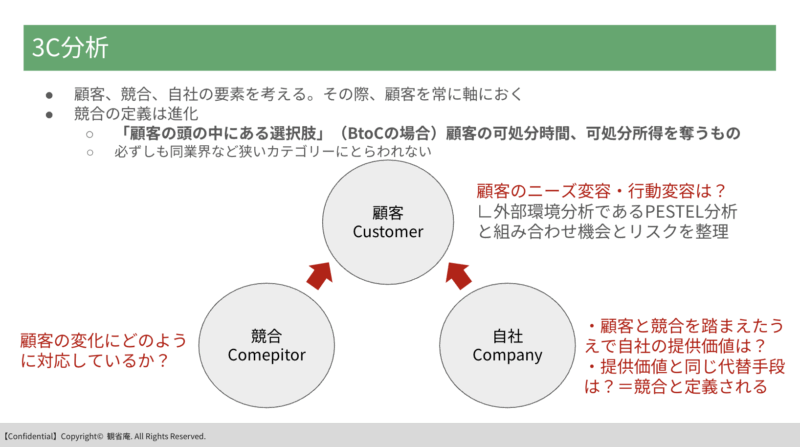

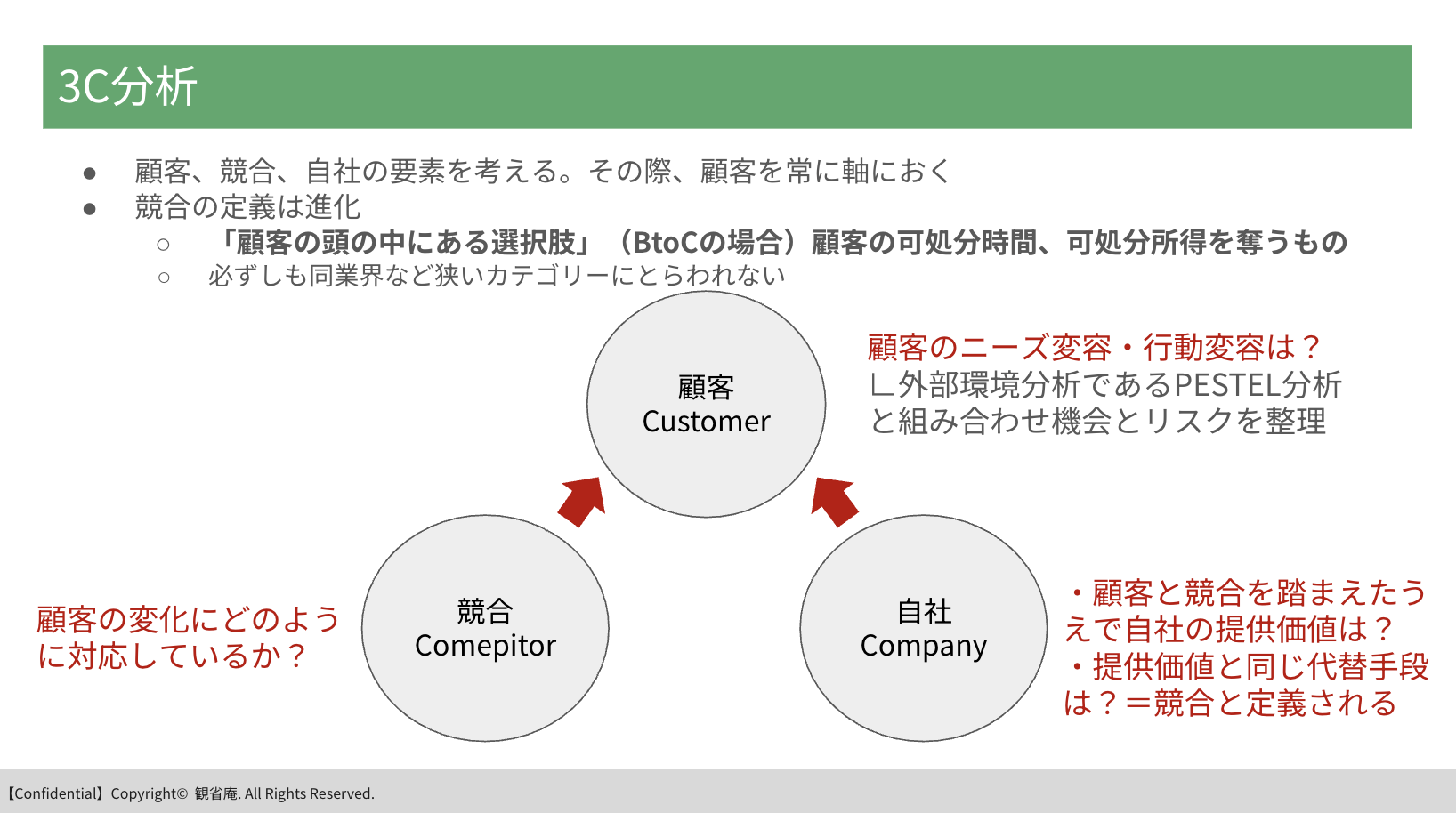

3C分析とは?(定義)

3C分析とは、市場戦略を立案するために「顧客」「競合」「自社」の3つの視点から環境を整理するフレームワークです。大前研一氏はこれを 「戦略的三角形(Strategic Triangle)」 と呼び、競争優位の源泉を見極める基礎としました。

3C分析の起源

- 提唱者:大前研一(経営学者・コンサルタント)

- 年代:1982年

- 背景:グローバル競争が激化する中で、日本企業が戦略的に市場を捉えるために生まれたフレームワーク。

- 考え方:顧客・競合・自社の3者の関係を三角形で捉え、どの軸で競争優位を築くか を明確にする。

3C分析の目的

KSF(Key Success Factor:重要成功要因)の発見に繋げること

3C分析の3要素

下記の順番に行っていくと良いでしょう。

事前にPEST分析を行っておくことで顧客が置かれている状況を踏まえた上で今後の動向を抑えることもできます。PESTのS要因と連結するイメージがハンドリングしやすいと思います。

顧客→競合→自社→競合を意識した上で、顧客にとっての自社の強み

1. Customer(顧客)

- ターゲット市場の規模・成長性

- 顧客のニーズ、購買動機、行動変化

- セグメンテーション(年齢、性別、地域、ライフスタイル)

ポイント:顧客の本質的なニーズと市場性を理解することが出発点

問い:市場と顧客のニーズやウォンツはどのように変化しているのか

2. Competitor(競合)

- 主要プレイヤーのシェア、強み・弱み

- 競合の価格戦略・チャネル・ブランド力

- 新規参入企業や代替品の脅威

ポイント:直接の競合だけでなく、間接競合や代替手段も含めて捉える

問い:競合はその顧客のニーズに対してどのように対応しているか?していないか?

※競合の定義に関しては、大前さん自身も3Cの限界を話しています。なぜなら競合の定義が間接競合や代替品、新規参入者を踏まえると難しいからです。これは私の経験からも言えます。

例えば、前職でエンタメ事業のクライアント様を支援していました。かつ、劇場ビジネスです。この場合の競合は一般的には、同業界の似た劇場ビジネスを持って気がちです。しかし、これはかなり狭い見方だと考えています。競合の定義を「顧客の頭の中にある選択肢」BtoCの場合は、顧客の可処分時間、可処分所得を奪うもの」とおいたらどうでしょう。人間の可処分時間や所得は限られています。今だとNetflix(ネットフリクス)、SNS、スポーツ観戦・・・たくさん選択肢があるのでこれらも競合になると思います。これらを踏まえて、選ばれる理由を考えていく必要があると考えます。

参考:可処分時間について

1週間の可処分時間って結構少ないのです。

リアルで足を運んでもらうことの大変さがわかると思います。

3. Company(自社)

- 自社の強み・弱み(技術力、ブランド力、販売網)

- リソースやケイパビリティ

- 収益モデルと差別化要因

ポイント:顧客価値を生む「独自の強み」を発見することが重要

問い:顧客と競合の動向を踏まえ、自社の独自の強みは何か?

3C分析の活用事例

整理した後は、具体的には?と考えて戦略を方向性から具体的なものへ変換していきます。

ここが戦略とマーケティングが結合する部分になります。

- 飲料業界

- Customer:健康志向の高まり

- Competitor:低糖飲料・特定保健用食品の競合

- Company:自社の研究開発力を活かして新商品開発

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

- 誰に、何を、どのように提供する

- どんな商品を、どのようなチャネルで、どの価格で、どのように訴求していくか?

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

- IT業界

- Customer:DX需要の拡大

- Competitor:クラウドサービス競争激化

- Company:セキュリティ分野での強みを打ち出す

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

- 誰に、何を、どのように提供する

- どんな商品を、どのようなチャネルで、どの価格で、どのように訴求していくか?

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

- 飲食業界

- Customer:デリバリー需要の増加

- Competitor:宅配専門サービスの台頭

- Company:自社のブランド力と店舗網を活かした差別化

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

- 誰に、何を、どのように提供する

- どんな商品を、どのようなチャネルで、どの価格で、どのように訴求していくか?

- 具体的には?(マーケティング戦略への接続)

3C分析のメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| シンプルさ | 3つの要素で整理しやすい | 要素を広く捉えすぎると抽象的になる |

| 戦略性 | 顧客・競合・自社を俯瞰できる | 具体的なアクションプランに落としにくい |

| 汎用性 | どんな業界でも使える | データ不足だと精度が下がる |

3C分析の始め方

- 対象市場を決める

- 顧客データを収集し、ニーズを明確化

- 市場データも顧客の積み上げということを忘れないことが大事です。

- 市場規模の推定式

- 市場規模=顧客数×客単価×利用頻度

- 競合情報を調査(シェア、強み・弱み)

- 自社の強みと弱みを整理(その際SWOT分析も有効です)

- 3者の関係性から戦略仮説を導出

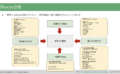

以下の資料に記載した赤文字の問いかけをもとにし整理していくと良いです。

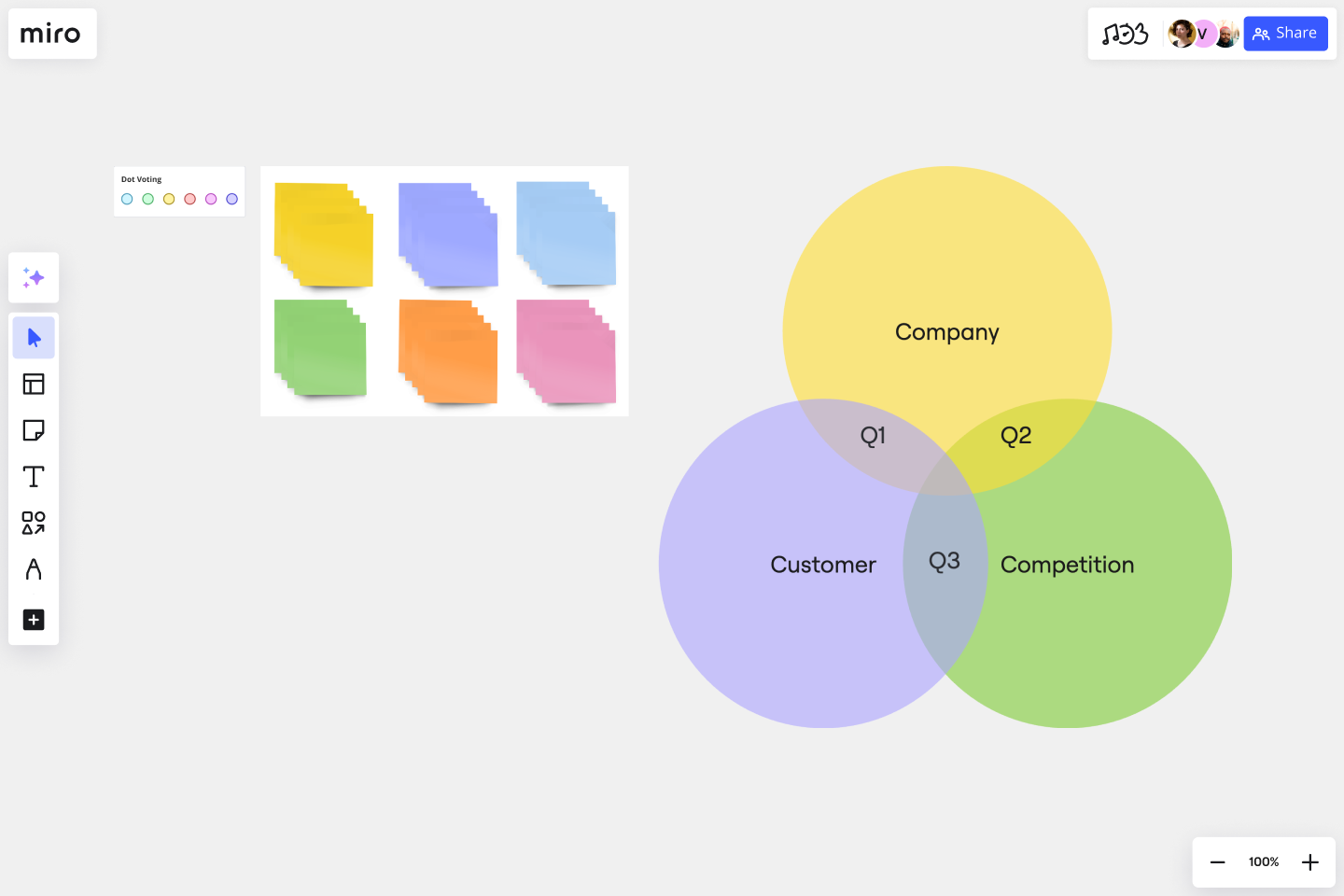

Miroのテンプレート

3C分析のテンプレートを用いて自社の分析を行ってみましょう

よくある質問(FAQ)

Q1. 3C分析はSWOT分析とどう違いますか?

→ 3Cは外部・内部環境を「顧客・競合・自社」に整理する枠組み、SWOTは強み・弱み・機会・脅威で評価するもの。3Cを先に行い、SWOTに落とし込むと効果的です。

Q2. BtoBビジネスにも使えますか?

→ はい。顧客=取引先企業、競合=同業他社、自社=自社のリソースとして整理可能です。

→また、BtoBtoCという構造を頭に描き、相対する顧客の先にいる顧客を考えていくことで提案が鋭くなります。

Q3. 3C分析は1回やれば十分ですか?

→ いいえ。市場環境は変化するため、定期的に見直す必要があります。

→半年に1回程度は見直すことを推奨します。

まとめ

- 3C分析とは「顧客・競合・自社」を整理する戦略フレームワーク

- 起源は1982年に大前研一氏が提唱した「戦略的三角形」

- シンプルながら、マーケティング・新規事業・DX推進に幅広く活用可能

- 他のフレームワークと組み合わせることで、戦略の精度が格段に高まる

おすすめ書籍

企業参謀は難解ですが、本質的問題解決方法が掲載されておりおすすめです。

私は浪人生時代、受験が終わったタイミングで立ち寄った中野のブックオフで『企業参謀』に出会いました。そして、企業参謀に掲載されている広告からBBT大学を知って卒業生がまだいないタイミングで入学しました。

この本が人生の一つの転機といっても過言ではないです。

下記はそんな企業参謀の出版40周年記念版。読みやすくなっているのでKindleで読んでみてください。

コメント