この記事はこんな人におすすめ

- 変化の激しい環境でスピーディに判断したいビジネスリーダー

- VUCA時代に適応するための意思決定手法を探している経営者・マネージャー

- PDCAサイクルとの違いを整理したい人

- 組織やチームで「動ける戦略」を構築したい方

記事の概要

OODA(ウーダ)ループとは、アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した意思決定フレームワークです。

- Observe(観察)

- Orient(状況判断)

- Decide(意思決定)

- Act(行動)

の4つのステップを素早く回し、環境変化に即応することを目的とします。

元は戦闘機パイロットの空中戦における意思決定モデルでしたが、現在ではビジネス、政治、危機管理など幅広く応用されています。

この記事を読むと変わること(Before / After)

| Before | After |

|---|---|

| 意思決定が遅くなりがち | スピーディに判断して行動できる |

| PDCAしか知らない | OODAとの違いを理解できる |

| 変化に対応できず後手に回る | 環境変化を先取りした戦略が取れる |

OODAとは?(定義)

OODAループとは、変化する環境下で迅速かつ柔軟に意思決定するためのサイクル。

- Observe(観察)

- 外部環境・内部状況を幅広く把握する

- 例:市場動向、競合の動き、顧客の声

- Orient(状況判断)

- 観察した情報を基に、意味づけ・解釈を行う

- 例:この動きは脅威かチャンスか?

- Decide(意思決定)

- 状況判断を踏まえて方針や行動を決定

- 例:新製品の投入、価格戦略の変更

- Act(行動)

- 実際に行動を実行し、その結果を再び観察へフィードバック

- 例:施策の実施後に効果をモニタリング

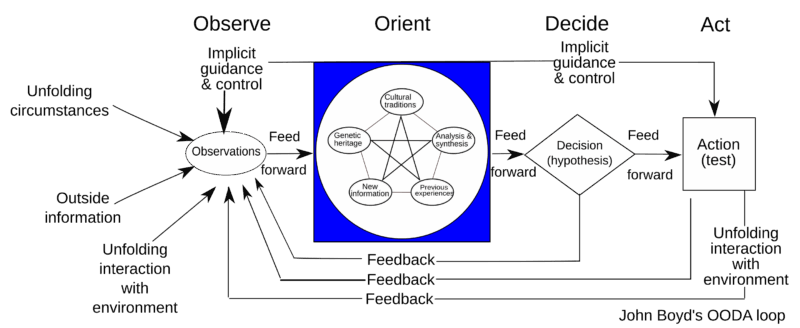

WikipediaのOODAloopからの図の引用です。日本でのOODAの広まりではこの全体像が忘れられているように思います。

OODAで画像検索した際の図。要素がかなり省力化されています。大事なのは、フィードバック(Feedback)です。方向づけ後の、決定、行動後の情報をもとに観察に返すことです。

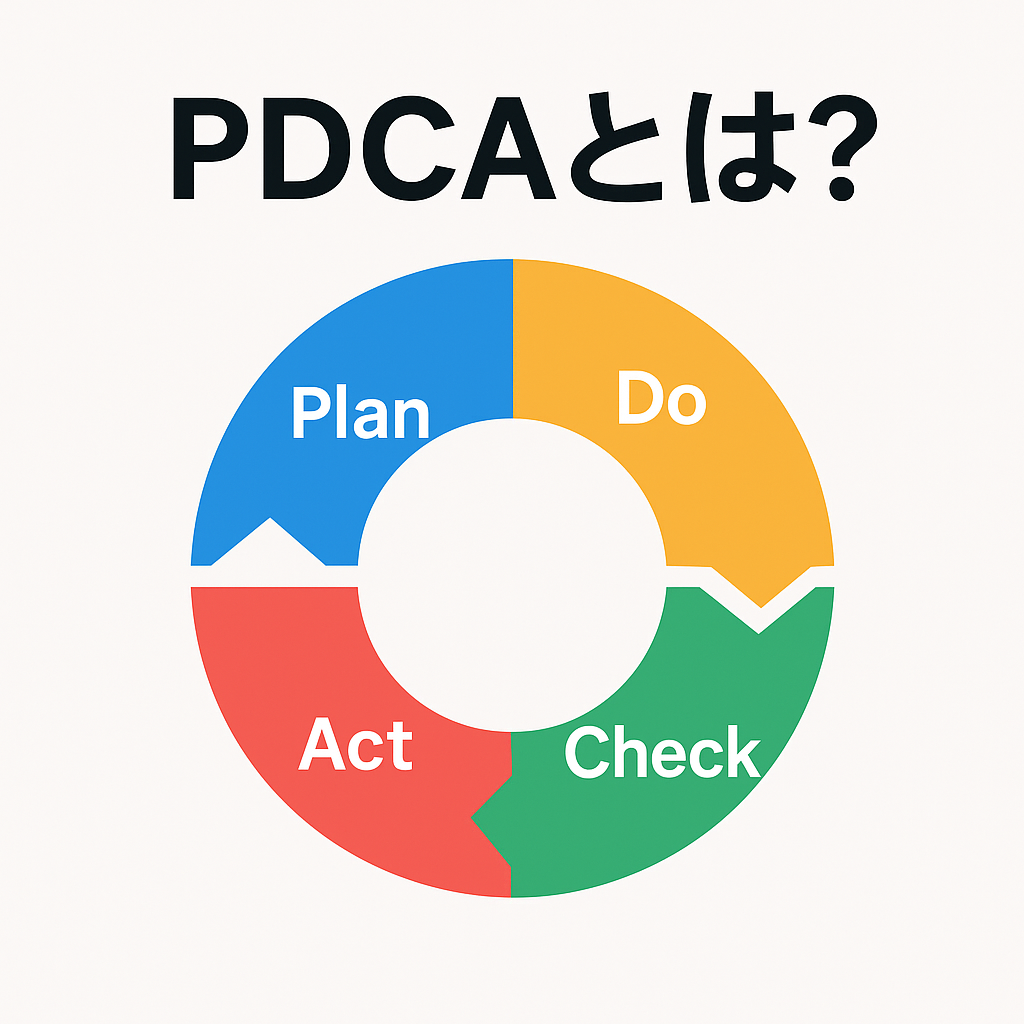

OODAとPDCAの違い

| 項目 | OODA | PDCA |

|---|---|---|

| 起源 | 軍事戦略(ジョン・ボイド) | 品質管理(デミング博士) |

| 目的 | 不確実な環境での迅速な意思決定 | 改善の継続・品質向上 |

| 流れ | 観察→状況判断→意思決定→行動 | 計画→実行→評価→改善 |

| 強み | スピード・柔軟性 | 改善の精度・安定性 |

| 適用領域 | 戦略策定、新規事業、危機対応 | 製造業務、定常的な改善活動 |

👉 OODA=スピード重視、PDCA=精度重視 と考えると分かりやすいです。

OODAの活用事例

ビジネス戦略

- Observe:顧客行動データを収集

- Orient:購買行動の変化を分析

- Decide:オンラインチャネルにリソースを集中

- Act:Eコマースサイトを強化

危機管理

- Observe:災害発生時の被害状況を確認

- Orient:優先すべき地域やリソースを判断

- Decide:救援物資の配送経路を決定

- Act:即座に物資輸送を開始

スタートアップ

- Observe:市場のトレンドを把握

- Orient:競合との差別化ポイントを特定

- Decide:MVP(実用最小限プロダクト)を投入

- Act:ユーザーの反応を見て次の改善へ

OODA実践のコツ

- 完全な情報を待たない:スピードを優先し、70%の情報で動く

- 仮説思考を持つ:観察と判断を繰り返して学習する

- チームで共有:意思決定プロセスを透明化する

- 小さく回す:短いサイクルで迅速に検証・改善する

OODAのチェックリスト

厚労省の生産性&効率アップ必勝マニュアルより引用です。

■ OODA

□ 市場、商圏、顧客、競合、技術・商品などの状況を観察し、何か変化

はないかを常に情報収集しているか

□ 起こっている変化や事象に対して、なぜ変化しているのか? なぜこう

なっているのか? といった考察をしているか

□ 起こっている変化や事象に対して自社・自店が適応できているか、これ

までの判断や行動に問題がなかったかを振り返っているか

□ 状況判断や考察結果に基づき、素早く打ち手を考え、実行しているか

□ 取組結果を振り返り、状況に応じて次の打ち手を考え、実行しているか

□ 観察→状況判断→意思決定→行動を素早くまわして状況に対応できて

いるか

上記の項目を通じて自社の対応状況を確認しましょう。

また、OODAループは、Actで終わっており、振り返りの点が弱いため、OODAのあとには、振り返りを入れて行動をチェックしましょう。

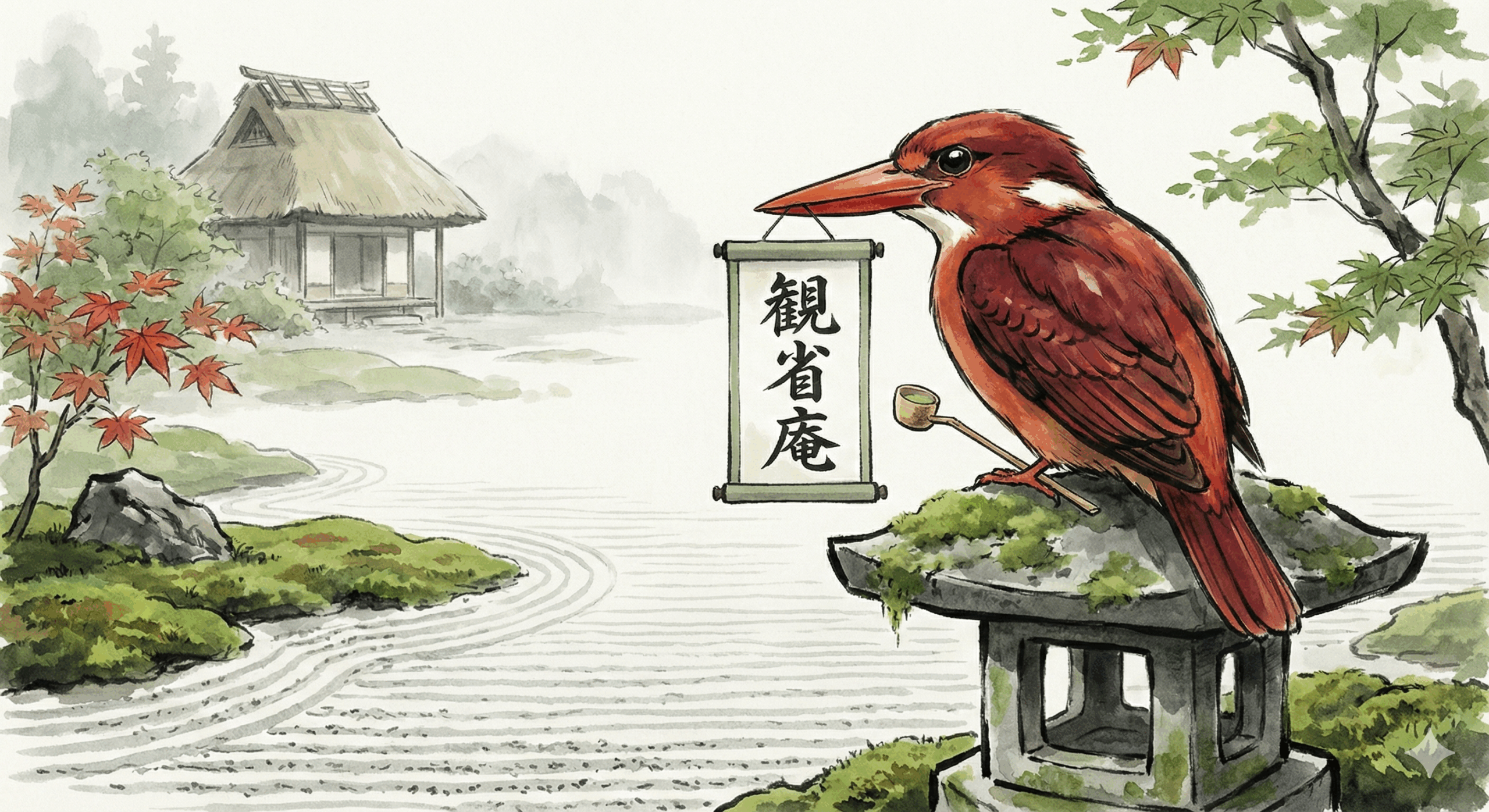

私の屋号である『観省』とは、まさにこのOODAの観察と内省を組み合わせた造語です。

よくある質問(FAQ)

Q1. OODAはPDCAとどちらが優れている?

→ 優劣ではなく、目的が異なります。変化対応ならOODA、品質改善ならPDCAが適しています。

Q2. 個人でも使える?

→ はい。キャリア選択や学習計画にも応用可能です。

Q3. 日本企業に向いている?

→ 合議制で時間がかかりやすい日本企業こそ、OODAを取り入れると意思決定のスピードが改善します。

まとめ

- OODAとは「観察・状況判断・意思決定・行動」を回す迅速な意思決定フレームワーク

- 起源は米国空軍のジョン・ボイドによる軍事戦略モデル

- PDCAは安定環境の改善、OODAは変化環境の対応 に強い

- ビジネス・危機管理・個人の意思決定まで幅広く応用可能

コメント