この記事はこんな人におすすめ

- コンサルタントを目指す人、若手コンサルタント

- 「問題」と「課題」の違いを知りたいビジネスパーソン

- 経営改善や業務改革が表面的になっていると感じるマネージャー

- 問題解決フレームワークを体系的に学びたい人

記事の概要

コンサルティングの現場では「問題」と「課題」を混同すると解決策が的外れになりがちです。

- 問題=現状(As-Is)と理想(To-Be)の間にあるギャップ

- 課題=問題を解決するための取り組みテーマ

問題を正しく定義できるかどうかが、戦略の成否を左右します。

Before / Afterで分かる「問題」の定義の力

| Before | After |

|---|---|

| 問題と課題を同じ意味で使っていた | 両者の違いを明確に説明できる |

| 対処療法的な施策が多い | 本質的な問題にアプローチできる |

| 会議で論点が散らかる | 問題定義があることで議論が収束する |

問題とは?(定義)

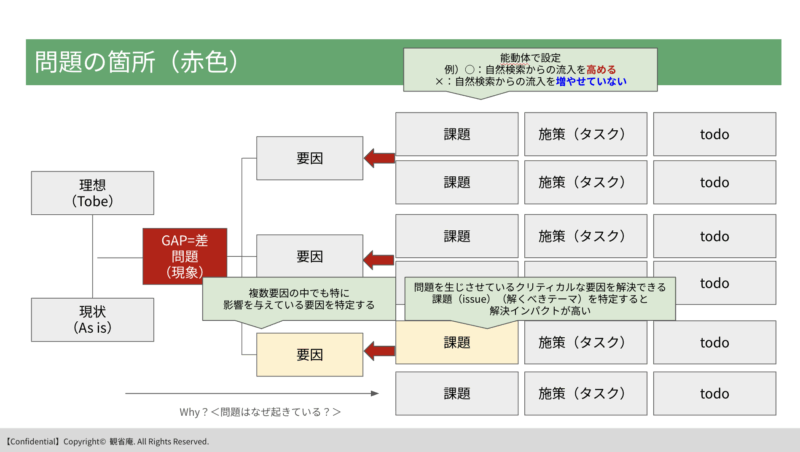

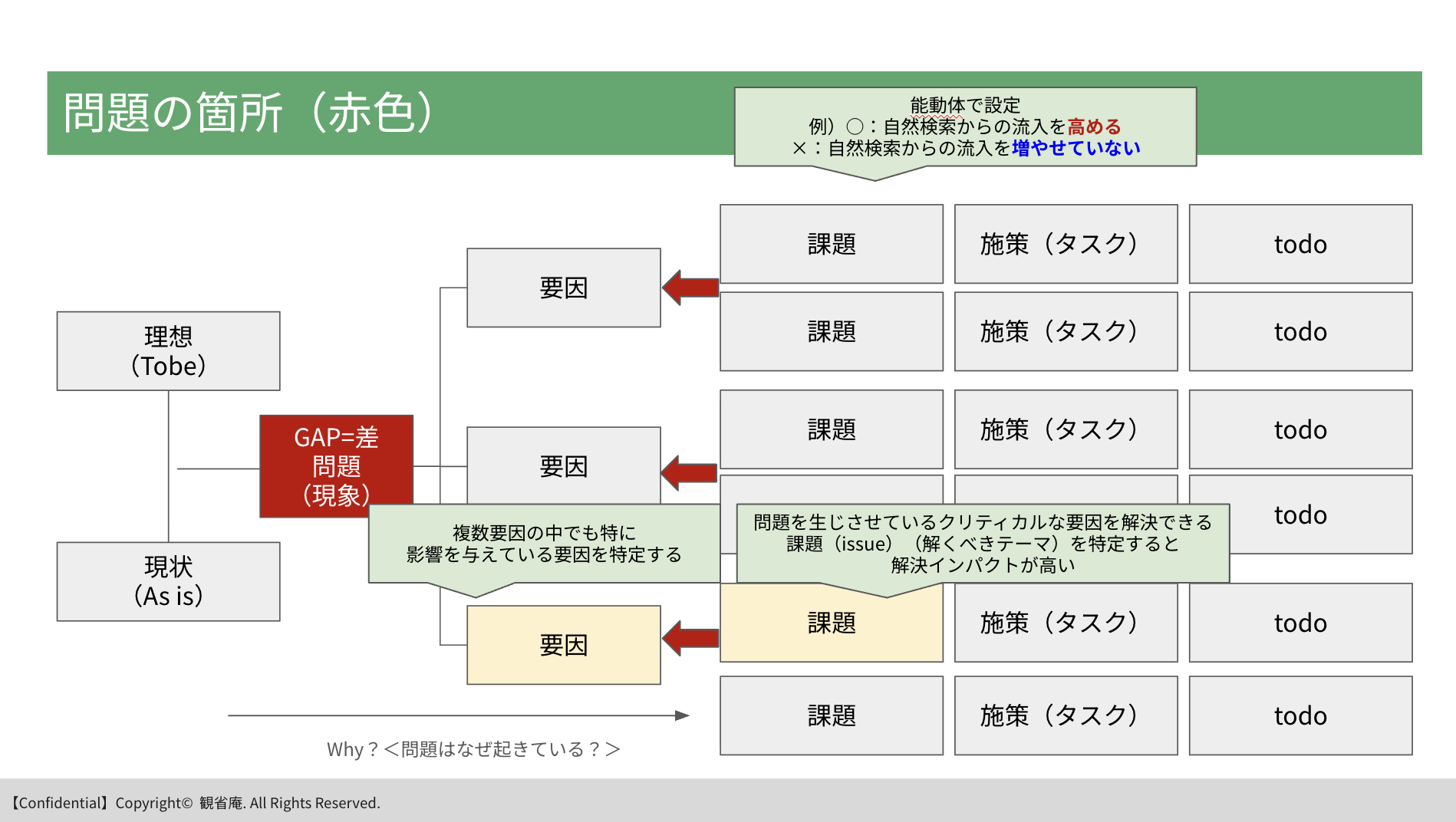

問題とは「現状と理想の差分(ギャップ)」を指す。下記添付画像の赤色でGAPと書いてある箇所です。

色々定義がありますが、私がコンサルティングする際は下記のように考えます。

問題解決と言いますが、実際には「問題=現象」を指していることが多いように思えます。

大事なのはその現象を生じさせている要因を複数考えて、その要因を解決するための課題設定です。

要因や課題は複数あるのですが、中でも自社の限られたリソースの中で何を解決することが最も効果があるのか?を考えて取り組むことが大事です。

問題の要因をあぶり出すには、経験値が必要ですが、基本的にはなぜ?(Why)を繰り返すことで真因まで辿り着きます。これも闇雲にやるのではなく確度の高い仮説(仮の答え)があると効率化されます。

問題解決型アプローチの例

問題定義から施策実行までの流れ

- 理想:市場平均成長率に合わせて10%成長

- 現状:売上が前年同期比で横ばい

- 問題:売上成長が市場に追いついていない(左だけでは単なる現象)

- Why?を仮説ベースで考えます。今回は4Pで考えます。

- 要因仮説

- Product:新規商品の開発速度が遅い

- Price:割引が多く、売上がのばせられていない

- Promotion:上期の宣伝効果が落ちている

- Place:販売経路が限られている

- 上記に対して仮説の分析を行いPlaceについて事実だとします。

- さらに深掘りし、販売経路が限られている要因はなぜ?か考えます。

- ロジックツリーやMECEを意識します。

- 例)リアルorEC、BtoC、BtoB、新規、期村などの切り口で要因を掴みます。

- ロジックツリーやMECEを意識します。

- 分析の結果今回の場合、「特にBtoBの新規加盟が獲得できていないうえ、離脱が増えている」ということが真因だとしましょう。

- 真因と特定されれば、それを解決するための課題は「BtoBの販売経路を拡大する(には?)」という解くべきテーマ「課題」が決まります。

- 課題の粒度はさらに分解して新規獲得、離脱防止に分けていきます。

- 次に課題に対してインパクトのある施策を選びます

- インパクトのある施策の優先順位はQ(質)、D(実行しやすさ)、C(コスト)などで絞ります。今回は新規獲得よりも離脱防止がDとCの観点から有効だと判断します。離脱防止のための施策(タスク)を洗いだします

- タスクを実行するとなったら、実際には調査や、ヒアリング等細かいやるべきこと(todo)が見えてくるので、それをメンバーに割り当ててtodoを実行していきます

- これがいわゆる「施策実行」になります。

- タスクを実行するとなったら、実際には調査や、ヒアリング等細かいやるべきこと(todo)が見えてくるので、それをメンバーに割り当ててtodoを実行していきます

- 課題の粒度はさらに分解して新規獲得、離脱防止に分けていきます。

- 真因と特定されれば、それを解決するための課題は「BtoBの販売経路を拡大する(には?)」という解くべきテーマ「課題」が決まります。

- さらに深掘りし、販売経路が限られている要因はなぜ?か考えます。

問題と課題の違い

| 項目 | 問題 | 課題 |

|---|---|---|

| 定義 | 現状と理想のギャップ | 問題を解決するための取り組みテーマ |

| 抽象度 | 高い(全体的・本質的) | 具体的(テーマ・行動指針) |

| 例 | 売上が市場成長に追いついていない | 新規顧客開拓チャネルの強化 |

「問題の定義」なくして「課題設定」は成立しません。

コンサルティングにおける問題定義の重要性

- 論点の絞り込み

- 議論を「本質的な1点」に集中できる

- 資源配分の最適化

- ヒト・モノ・カネを真の問題解決に投資できる

- 戦略ストーリーの一貫性

- 問題定義があるからこそ、課題 → 施策 → 成果につながるストーリーが描ける

問題を抽出するフレームワーク

- ギャップ分析:As-IsとTo-Beを比較

- ロジックツリー(Why-Tree):「なぜ」を繰り返して根本原因を探る

- MECE:漏れなく・ダブりなく要素を分解

- 3C分析・5Forces・SWOT:外部・内部環境から「解くべき問題」を整理

活用事例

事例1:製造業の収益低迷

- 問題:原価率上昇により利益率が低下

- 課題:購買コスト削減、工程改善

事例2:小売業の顧客離れ

- 問題:リピート率が市場平均を下回る

- 課題:会員制度の強化、顧客データ活用

事例3:IT企業の採用難

- 問題:必要なエンジニアを確保できない

- 課題:採用ブランド構築、リファラル採用の導入

よくある質問(FAQ)

Q1. 問題は必ず数値化すべき?

→ はい。数値化すれば曖昧さが消え、共通認識を持てます。

Q2. 問題定義に時間をかけすぎると遅れませんか?

→ 表面的な課題に飛びついて時間とお金を浪費するより、最初に定義を固めた方が最終的に早く解決できますし、インパクトがでます

Q3. 問題解決と課題解決の違いは?

→ 問題解決=ギャップを埋めること。課題解決=そのためのアクションを完了すること。

まとめ

- 問題とは「現状と理想のギャップ」

- 課題は問題を解決するためのテーマであり、両者を混同しないことが重要

- 問題定義が正しくできれば、戦略・施策が一貫して成果につながる

- コンサルティングでは「問題の定義」こそが最も価値あるプロセス

参考書籍

イシューについて詳しく解説されています

コメント