この記事はこんな人におすすめ

- 経営戦略やマネジメントのフレームワークを学びたい経営者・管理職

- 企業の業績評価を「財務指標だけ」で終わらせたくない人

- DX推進や人事評価制度の改善に取り組んでいる担当者

- BSCを導入すべきか検討している経営企画部門

記事の概要

BSC(Balanced Scorecard/バランス・スコアカード)とは、企業の業績を財務指標だけでなく、非財務的な観点も含めてバランスよく定量的に評価するフレームワークです。

起源は1992年、アメリカの経営学者 ロバート・カプラン(Robert S. Kaplan) とコンサルタントの デビッド・ノートン(David P. Norton) によって提唱されました。

従来の「財務偏重型の評価」から脱却し、戦略を行動に落とし込むためのマネジメント手法として世界中に広まりました。

この記事を読むと変わること(Before / After)

| Before | After |

|---|---|

| 財務データだけで企業を評価していた | 非財務指標を含めて全体像を把握できる |

| BSCを聞いたことはあるが曖昧 | 起源・定義・使い方まで理解できる |

| 施策と戦略が結びつかない | BSCで戦略を現場行動に落とし込める |

BSC(バランス・スコアカード)とは?(定義)

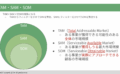

BSCとは、財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4つの視点から業績を評価し、戦略と日々の行動を定量的に結びつけるフレームワークです。つまり「会社の成績表」を財務だけでなく、組織や人材の成長指標まで含めてバランスよく設計する仕組みです。

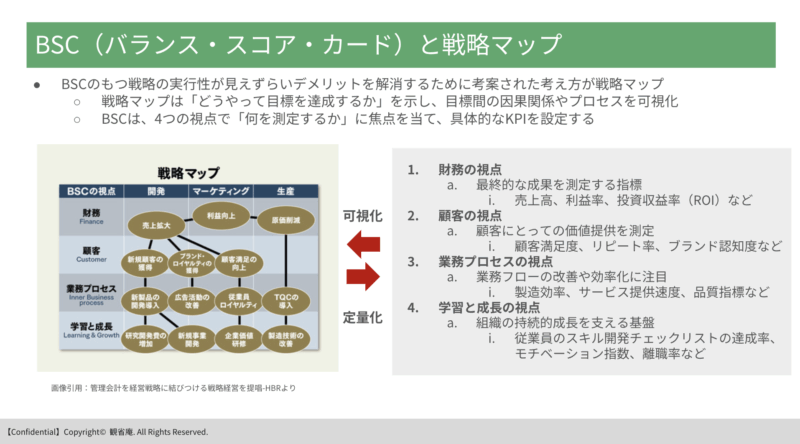

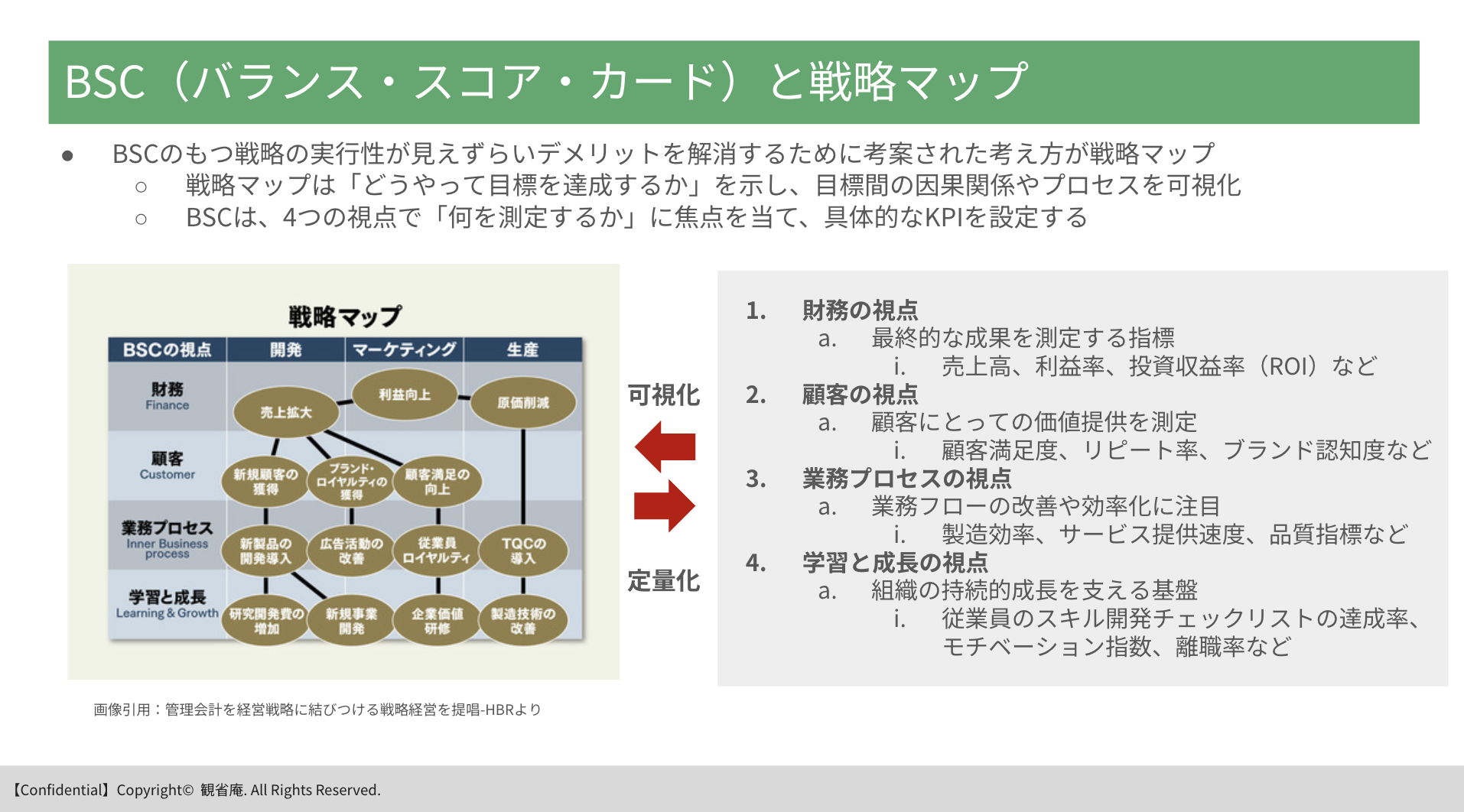

BSCの4つの視点

- 財務の視点

- 最終的な成果を測定する指標

- 売上高、利益率、投資収益率(ROI)など

- 最終的な成果を測定する指標

- 顧客の視点

- 顧客にとっての価値提供を測定

- 顧客満足度、リピート率、ブランド認知度など

- 顧客にとっての価値提供を測定

- 内部プロセスの視点

- 業務フローの改善や効率化に注目

- 製造効率、サービス提供速度、品質指標など

- 業務フローの改善や効率化に注目

- 学習と成長の視点

- 組織の持続的成長を支える基盤

- 従業員のスキル開発チェックリストの達成率、モチベーション指数、離職率など

- 組織の持続的成長を支える基盤

BSCのメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 戦略性 | 戦略を具体的な行動に落とし込める | 導入に時間とコストがかかる |

| バランス | 財務+非財務で多面的に評価できる | 指標が多すぎると管理が複雑化 KFSとKPIの絞り込みが重要 |

| 組織力 | 部門間の連携強化につながる | 形骸化するとただの評価シートになる |

BSCのメリットは、もともとパフォーマンス測定ツールとして開発されたバランススコアカード(BSC)は、戦略管理のための包括的なフレームワークへと進化しました。その主要な強みの一つは、組織全体の「点をつなぐ」能力です。個人やチームの活動、パフォーマンス指標(KPI)、戦略的目標、そして組織のミッションとビジョンを明確かつ統合された方法で結びつけることができます。1

BSCのデメリットは、競争優位の源泉として、無形資産が将来的な価値となる可能性を評価し、経営戦略の策定に際して具体的に組み入れることを可能にした。ただし、いくつかの導入企業を見ると、戦略の実効性に関する問題2です。

その解決策として、『戦略マップ』という考え方と合わせて使うことが提案されました。

戦略マップとは?

戦略マップとは、戦略を実行する組織メンバーの個々の業務が、組織全体の目標にどのように結びついているのか、業務プロセスの優先順位はどうなっているのかなど、企業目標の達成に向けて組織メンバーを統合するツールのことです。戦略マップは、BSCを補完する形で、各視点がどのように戦略目標に結びついているかを視覚的に表現します。

BSCおよび戦略マップの活用事例

事例1:製造業

背景:利益率が低下し、品質と納期遵守率に課題。

BSC活用:財務・顧客・プロセス・学習の4視点で目標を設定。

- 財務:営業利益率5%改善

- 顧客:納期遵守率95%達成、顧客満足度80点以上

- プロセス:不良率2%未満に削減、生産リードタイム短縮

- 学習と成長:従業員研修受講率90%、現場改善提案数を前年比120%

戦略マップの構築:

「従業員スキル強化(学習と成長)」→「工程改善(プロセス)」→「納期遵守・品質向上(顧客)」→「利益率改善(財務)」の流れを因果関係で見える化。

結果、施策同士のつながりが明確になり、現場の改善活動が戦略目標に直結。

事例2:IT企業(SaaSビジネス)

背景:ARR(継続収益)の拡大が課題。

BSC活用:短期的な売上だけでなく、顧客満足やプロダクト開発スピードも評価に組み込む。

- 財務:年間ARR 20%成長

- 顧客:NPS(顧客推奨度)70以上

- プロセス:新機能リリースまでの期間を平均3か月に短縮

- 学習と成長:エンジニア資格取得率向上、従業員エンゲージメント調査80点

戦略マップの構築:

「エンジニア育成・スキル強化(学習と成長)」→「開発スピード短縮(プロセス)」→「顧客満足度向上(顧客)」→「ARR成長(財務)」へと因果連鎖を可視化。

部門間の目標が「ARR成長」に一貫して紐づくことで、戦略実行の一体感が強化された。

事例3:サービス業(小売)

背景:顧客リピート率の低さと従業員定着率の課題

BSC活用:顧客満足と人材育成を同時に重視。

- 財務:既存顧客売上比率を60%に引き上げ

- 顧客:リピート率+10%

- プロセス:接客マニュアルの標準化、在庫管理効率化

- 学習と成長:スタッフ研修受講率95%、離職率10%改善

戦略マップの構築:

「従業員満足度向上(学習と成長)」→「接客品質改善(プロセス)」→「顧客リピート率向上(顧客)」→「既存顧客売上増加(財務)」の因果関係を明示。

組織全体で「人材定着=顧客リピート=売上増加」という一貫したストーリーを共有できた。

BSCの導入ステップ

- ビジョンと戦略を実現可能な目標に翻訳する

- 4つの視点ごとに目標を設定、個々の業績と繋げる

- KGI・KFS・KPIを設定して成功要因と日々のKPIを紐づける

- 定期的にモニタリングし、フィードバックと学習により戦略に修正を加える

KGI/KPI/KFS と組み合わせることで、より具体的なマネジメントが可能になります。

言葉の定義などは下記記事も参考にしてください。

戦略マップの実行テンプレート

こちらもMiroが用意してくれています。組織で使う際はこれをベースにすると良いでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. BSCは大企業向けですか?

→ 中小企業やスタートアップでも活用可能です。規模に合わせて指標をシンプルにすれば効果的です。

Q2. 財務指標と非財務指標の比率は?

→ 会社のフェーズによりますが、成長企業ほど「非財務指標」を重視する傾向があります。

Q3. 他のフレームワークとどう違う?

→ SWOTや3Cが「分析」に強いのに対し、BSCは「戦略の実行・管理」に強いフレームワークです。

まとめ

- BSC(バランス・スコアカード)とは「財務+非財務の4視点」で戦略を行動に落とすフレームワーク

- 起源は1992年、カプランとノートンが提唱

- BSCと戦略マップ導入により「戦略と現場」をつなぎ、組織全体のパフォーマンスを可視化できる

- 他の指標管理手法(KGI/KPI/KFS)と組み合わせるとさらに有効

参考文献

おすすめ書籍

実践的な解説はこちらの書籍を。

お問い合わせ

戦略から実行までを考え、実行するためのアドバイザリー業務のご相談は下記よりお願いします。

コメント